笔者在日本考察学习期防灾体系期间,曾经听到过一个浅显的例子:一群人,男女老少兼有,在沙漠里遇到缺水状况。这时候,他们面前放着少量瓶装矿泉水、瓶装自来水、瓶装泳池水、瓶装池塘水(后两种水一看就有点浑浊),如何分配?肯定是让老少体弱的人喝矿泉水,身体较好的青壮年喝后两种相对不洁净的水。此时,如果按照平时的健康标准强调并要求喝洁净的矿泉水,就会造成大家都去争喝瓶装矿泉水,引发整个群体的恐慌、破坏群体和谐。

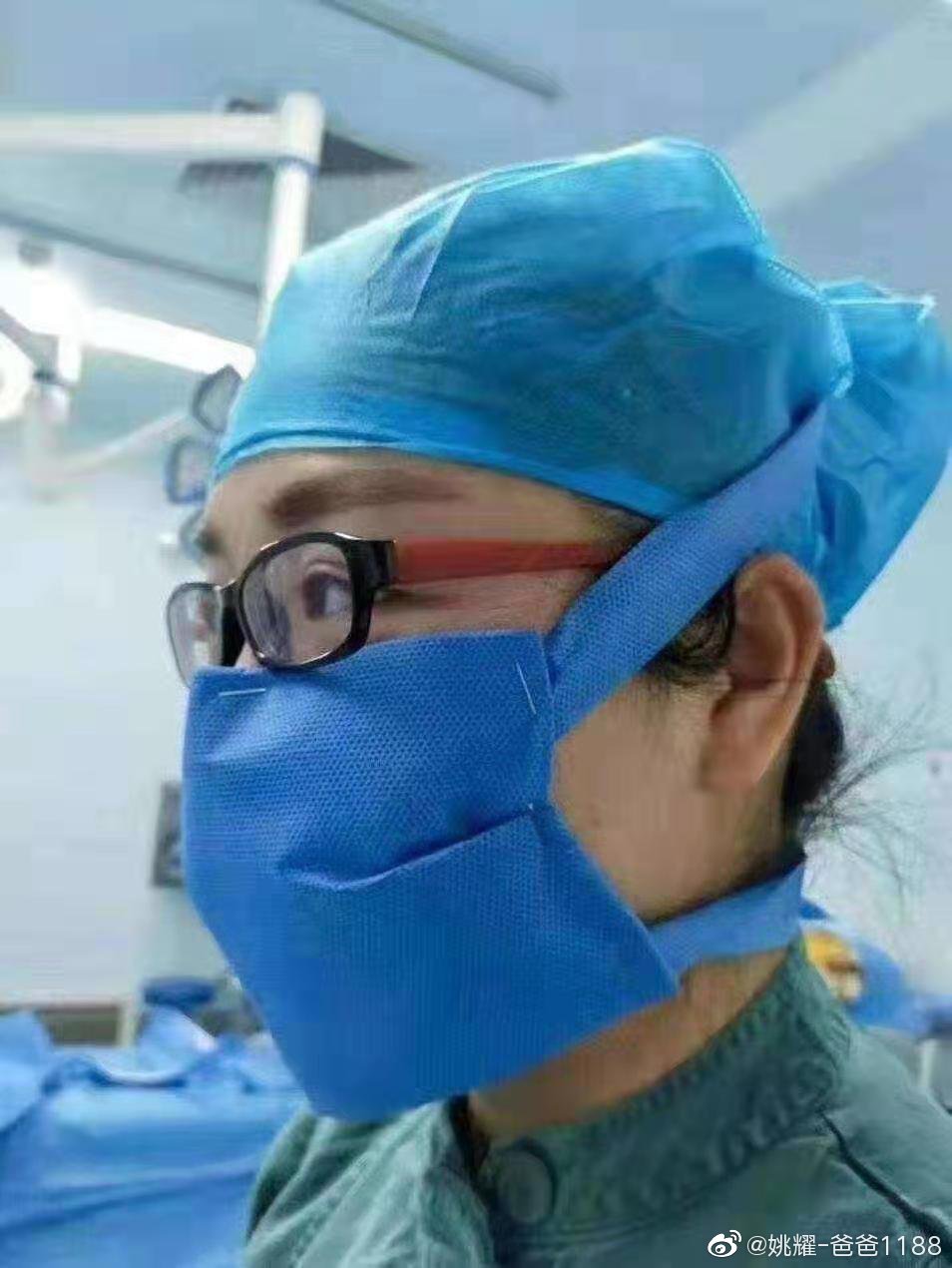

新型冠状病毒肺炎疫情爆发至今,口罩短缺一直没有彻底解决,相反,还引发全球市场的抢购风潮;更严重的是,战斗在抵抗疫情第一线的医务人员,口罩、帽子、防护服在内的耗材也十分紧缺,已经到了影响他们正常工作和身体健康的程度,一旦有限的医务人员的健康出现大范围问题,后果将不堪设想。

目前,平时根本不使用或极少使用的城乡居民也在和医疗机构、医务人员争抢医疗耗材资源。造成这种现象的根源,就在于疫情爆发伊始,几乎所有的权威专家和各类媒体渠道,包括专业人士在内,对预防新型冠状病毒肺炎的公众预防指南和科普内容中,反复强调的是“医用外科口罩”或3M的N95口罩等才具有有效的抵抗病毒的效用。

而事实是,这两种口罩的生产、流通和使用,本来就没有考虑到全民储备、全民使用的场景,加之春节休假,造成所谓“具有抗病效果”的专业口罩难以满足所有社会群体瞬间爆发的需求,普通民众与医疗机构、医务人员争抢医疗耗材资源的现象愈演愈烈。

由此,在当前全国乃至全球口罩供应紧缺、医用口罩尤其短缺的严峻形势下,如果仍然坚守最严格的医用专业标准进行民众预防科普和宣传,只会助长民众与医疗机构、医务人员争抢口罩的行为,建议:

(1)正视医用口罩短缺现实,客观宣传,放弃“顶配”思维,鼓励合理使用

疫情爆发前,中国城乡居民使用口罩的普及率不高,普通口罩在防飞沫、防

灰尘的过程中,实际上也具备了一定防病毒防病菌侵袭的作用。在现今医用口罩短缺、城乡居民普遍隔离意识较强的前提下,可适度强调“有比没有好”的重要性,鼓励大众就地取材、合理使用、节约使用,不用死守“非医用外科口罩不要”的观念。

(2)疫情结束后尽快制定符合中国国情的口罩生产和使用标准

在这次疫情中,舆论纷纷用美国国家职业安全及健康协会标准(NIOSH)的标准去衡量不同型号口罩的使用标准和效应。疫情结束后,应尽快制定符合我国国民卫生健康标准、气候条件和产品供应流通特点的口罩生产和使用标准,摆脱对美国标准的过度依赖。